OPINIÓN

La IA no eliminará el trabajo, pero sí transformará su rol como eje organizador de la sociedad. Los nostálgicos industriales pueden aspirar a demorar el proceso, pero no a frenarlo

Por Fernando Danza

Un ángulo clave para explorar las distintas posiciones es el trabajo, entendido no sólo como aquello que permite a las personas subsistir, sino como una conexión con lo que las personas son o quieren ser. En cuanto a la vida cotidiana, las relaciones sociales, las expectativas personales o las identidades políticas, no es lo mismo una sociedad de obreros industriales que una de emprendedores que interactúan con IAs. Pero, antes de llegar hasta ahí, empecemos por decir algunas cosas sobre el presente y el futuro del trabajo en su rasgo más elemental.

¿De qué vamos a trabajar?

Con la salida al mercado de Apple Intelligence, la conversación giró en torno al salto en la productividad que permite esta nueva tecnología, especialmente en el ámbito de la programación. ¿Podrán los programadores aprovechar ese salto? ¿Tendrán más trabajo o, por el contrario, tendrán que buscar otra cosa?

Aunque parece actual parece actual es, en realidad, antiguo y recurrente. Ya en el siglo XIX, en Inglaterra, grupos de trabajadores se organizaban y destruían las máquinas de los primeros ciclos de la Revolución Industrial. El dilema reapareció en 1913, cuando Henry Ford implementó la línea de montaje en Detroit, la Silicon Valley del siglo XX, reduciendo el tiempo de producción de un auto de 12 horas a 93 minutos. En este caso, la automatización de funciones y el salto en la productividad impulsaron la edad dorada del capitalismo industrial bajo un modelo de negocios que multiplicó la producción, el consumo y el empleo.

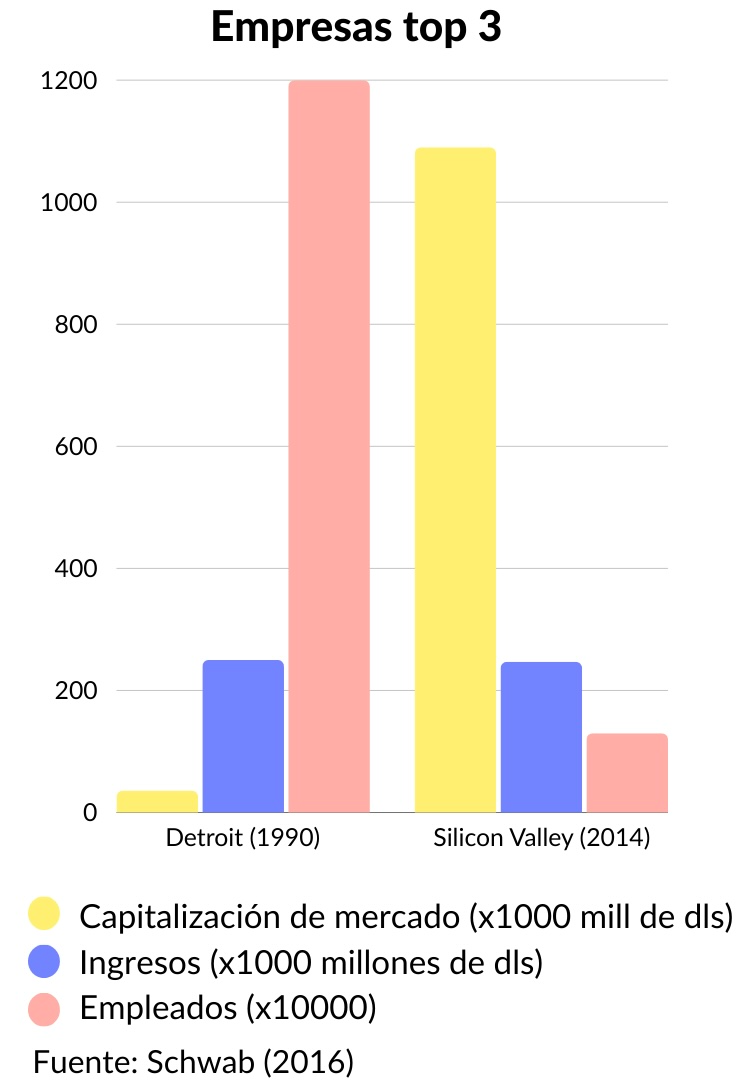

Desde 1971, en cambio, cuando Intel lanzó su primer microprocesador comercial (el 4004), la situación empezó a cambiar. Las máquinas, que hasta entonces sólo habían ampliado las capacidades físicas de los trabajadores, empezaron a imitar sus habilidades cognitivas, lo que disparó los temores sobre el futuro del empleo. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico de Davos, sostiene que, gracias a las tecnologías de la información, la automatización de funciones se acelera cada vez más. Para ilustrarlo, comparó las tres empresas industriales más grandes de Detroit en 1990 con las tres principales tecnológicas de Silicon Valley en 2015 y mostró que se puede generar la misma cantidad de riqueza con muchos menos trabajadores que hace 35 años.

Entonces, si aceptamos lo obvio, es decir, que la tecnología está aprendiendo cosas que antes sólo sabíamos hacer los seres humanos –desde programar hasta escribir guiones, producir música o hacer pizzas–, ¿qué está pasando con el trabajo humano? ¿Está siendo destruido? ¿Va a desaparecer? En el caso de que así sea, nos enfrentamos a un desafío que, en primer lugar, incumbe a las políticas sociales. De acá surgen las posiciones vinculadas al ingreso básico universal, desde identidades locales hasta los globalistas que pusieron a correr el Universal Basic Income (UBI) sobre la blockchain de Ethereum.

Un escenario distinto es aquel en donde se considera que el trabajo sólo está cambiando. Si esto es así, el desafío recae, más que nada, en la actualización del sistema educativo y en la predisposición de los seres humanos para aprender y adaptarse a los trabajos del futuro. Esta es la postura de Jeremy Rifkin, ex asesor de Angela Merkel y Xi Jinping, quien presenta una mirada algo más optimista. ¿Dónde están los trabajos del futuro? En la construcción y el funcionamiento de la infraestructura para la transición energética y digital, así como en la revalorización de habilidades humanas esenciales, especialmente en la economía del cuidado.

Lo cierto es que, con cada nuevo salto tecnológico y productivo, los seres humanos encontramos nuevas actividades a las cuales llamar trabajo. Las encontramos en lugares y plataformas que es difícil imaginar en el presente, del mismo modo en que nuestros padres o abuelos no imaginaron a los community managers, ni a los influencers gastronómicos, a los streamers o los gamers, por nombrar sólo algunos oficios digitales recientes. De cara al futuro cercano del trabajo, lo que se perfila como una habilidad relevante es aprender a “promptear”, es decir, saber cómo pedirle cosas a una IA. En definitiva, los seres humanos, a lo largo de la historia, encontramos nuevas cosas para hacer y comercializar. Aunque no se trata de ignorar los posibles desafíos que la tecnología puede presentar para el empleo, lo que parece expresarse es un aspecto psíquico de la especie: el miedo hacia los efectos no esperados de las propias creaciones, un sentimiento recurrente durante la modernidad.

Futurología globalista, nostalgia patriótica

Las reflexiones sobre el trabajo no se acaban en su dimensión material. Al principio señalé algo que parece una obviedad: no es igual una sociedad donde predominan los trabajadores industriales que una de autónomos que facturan servicios u otra de personas subsidiadas sin acceso al empleo. Acá, tecnología y trabajo se cruzan con cuestiones identitarias y políticas. ¿Qué tipo de sociedad es posible pensar en el siglo XXI? ¿Qué anhelos existen? ¿Qué nos dicen los políticos?

Hace unas semanas estuvo en Buenos Aires Nick Srnicek, un economista que heredó la posta del aceleracionismo de Nick Land y Mark Fisher. Fui a escucharlo al auditorio de la Facultad de Económicas, esperando encontrarme con un economista marginal lanzando ideas esquizofrénicas sobre la destrucción de todo lo conocido frente a un grupo pequeño de ecosocialistas, otakus y algún que otro incel. Cuando llegué, para mi sorpresa, el auditorio estaba lleno. ¿Qué promueve Srnicek que genera tanta curiosidad? El pos-trabajo. Al igual que Rifkin y Schwab, es un globalista, aunque mucho, muchísimo, más woke. Entre sus ideas, sostiene que no hay nada para celebrar en la aspiración generalizada de tener un trabajo formal y que te paguen un sueldo. Su visión es la de un mundo done el trabajo se automatice para dar más espacio al tiempo libre. Su utopía definitiva es el fin del trabajo, ya que, para él, las personas construyen lo más interesante de su identidad y sus aspiraciones cuando no están trabajando. Srnicek es algo así como un Guillermo Moreno invertido.

La extraña mención de Srnicek junto a Guillermo Moreno permite dirigir la discusión del trabajo hacia su último elemento: la política. Acá, la distinción entre globalistas contra patriotas, muy bien esquematizada en esta nota de Seúl, es bastante productiva. Si autores como Srnicek practican una futurología utópica globalista, en el otro extremo encontramos una nostalgia patriótico–industrialista que es igual de extravagante. La reivindicación patriótica anhela un pasado glorioso de empleo industrial que ha sido arrebatado por alguien. Donald Trump cree que los chinos se robaron Detroit, Santiago Abascal apunta hacia los inmigrantes y Moreno, nuestro modesto aporte local, señala el pacto posmoderno entre socialdemócratas y neoliberales. Para todos ellos, el trabajo industrial está en el centro: no sólo como un modo de subsistencia, sino también como un ordenador, una forma efectiva de difundir una identidad propia. El empleo industrial como organizador de la comunidad. Sin industria, por lo tanto, no hay comunidad organizada. Y sin comunidad organizada en torno a una disciplina laboral homogénea y un conjunto de valores locales, no habría patria.

En Argentina, el argumento patriota sobre la reconstrucción de la industria tiene décadas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué nos detiene? En primer lugar, la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 cambió radicalmente el panorama industrial global. En segundo lugar, las industrias competitivas del siglo XXI, como la Industria 4.0 en Alemania, se están orientando hacia la automatización de las operaciones, reduciendo la necesidad de empleo humano. Finalmente, el sector de servicios ha crecido de manera exponencial, hasta representar casi el 70% del PBI global, cuando a mitad del siglo XX representaba menos de la mitad de esa proporción.

Todo esto no quiere decir que haya que promover la desindustrialización y dedicarse a otra cosa. Quiere decir que la industria está en otra etapa, muy distinta a la de mitad del siglo XX, y que sólo podremos decir algo en el ámbito de la construcción y la producción de bienes si agregamos conocimiento, más que trabajo. Por otro lado, las nuevas generaciones no se imaginan a sí mismas en la línea de montaje, sino en los servicios, ya sean financieros, high-tech (como la interacción con IA), o high-touch, como la salud, la gastronomía y la economía del cuidado. Esta tendencia global genera desconfianza en los patriotas. Es ahí donde se originan las sospechas hacia la nueva élite de jóvenes empresarios tecnológicos, quienes son percibidos como una amenaza para la soberanía nacional. Quizás los patriotas puedan dar algunas batallas legales y políticas, cancelar redes sociales o limitar la libertad de expresión. Todo bien, loco, pero en el ámbito del trabajo y las identidades de las nuevas generaciones, es una batalla perdida.

¿Cómo navegar, entonces, en un mundo tan extraño? Seguro será importante tener un diagnóstico actualizado y complejo, así como desprovisto de miedo y fantasías extravagantes como el pos-trabajo y la nostalgia industrial.

(Revista Seúl)

Comentarios

Publicar un comentario